Ursachen einer Depression

Ursachen einer Depression

Trauer, Traurigkeit, Antriebslosigkeit und Schwermut sind genauso natürliche Ereignisse wie Stress, Müdigkeit und Lustlosigkeit. Aber manchmal kann etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden aus zeitlich begrenzten Beschwerden eine anhaltende Depression. Als mögliche Ursachen einer Depression gelten sowohl biologische als auch psychosoziale Faktoren. Offenbar müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, um eine Depression auszulösen.

Wichtig ist: Die Erkrankung kann jeden treffen. Aber Sie als Patient:in können im Rahmen Ihrer Behandlung selbst dazu beitragen, die Depression zu überwinden.

Was steckt dahinter?

Bei einer Depression sind viele psychische Funktionen des gesunden Menschen reduziert. Der Betroffene ist während einer Episode weniger empfindsam und nicht so aktiv wie gewöhnlich. Die Fähigkeit, sich über Dinge zu freuen und der Tatendrang sind herabgesetzt. Die körperliche Aktivität sinkt ebenso wie Kreativität, Konzentrations- und Merkfähigkeit. Das Ausbleiben positiver Erlebnisse und sozialer Kontakte verstärkt die Situation weiter.

Wie es zu einer Depression kommt, ist bisher wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Es gibt verschiedene Umstände oder Faktoren, die im Zusammenspiel eine Depression begünstigen. So spielen die Gene bzw. die Veranlagung eine Rolle aber auch belastende Lebensereignisse oder Verluste. Man geht davon aus, dass es nicht „die eine Ursache“ für eine Depression gibt. Stattdessen müssen vermutlich mehrere Faktoren zusammentreffen, um tatsächlich zu einer Depression zu führen.1

Genetische Faktoren

Unsere Gene bestimmen nicht nur unser Aussehen und weite Teile unserer Persönlichkeit – auch bei Depressionen spielen genetische Faktoren eine große Rolle: Sind in einer Familie bereits Depressionen aufgetreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Familienmitglieder auch die Diagnose Depression erhalten, um 15 % erhöht. Bei eineiigen Zwillingspaaren, also bei zwei Menschen mit identischen Genen, wird dies besonders deutlich. Hier beträgt die Wahrscheinlichkeit 50 %, dass beide erkranken.1

Das heißt aber auch, dass es nicht die Gene allein sind, die die Depression bei Betroffenen auslösen. Denn obwohl eineiige Zwillinge dieselben Gene haben, werden nicht immer beide depressiv.

Neurobiologische Faktoren

Ein weiterer biologischer Faktor scheint ein aus der Balance geratenes chemisches Gleichgewicht im Gehirn zu sein: Denn das komplexe Zusammenspiel verschiedener Botenstoffe und elektrischer Impulse ist nicht nur verantwortlich für unsere Gedanken und Körperfunktionen, sondern auch für unsere Gefühle und Stimmungen.2

Neuronen, Synapsen und Botenstoffe3

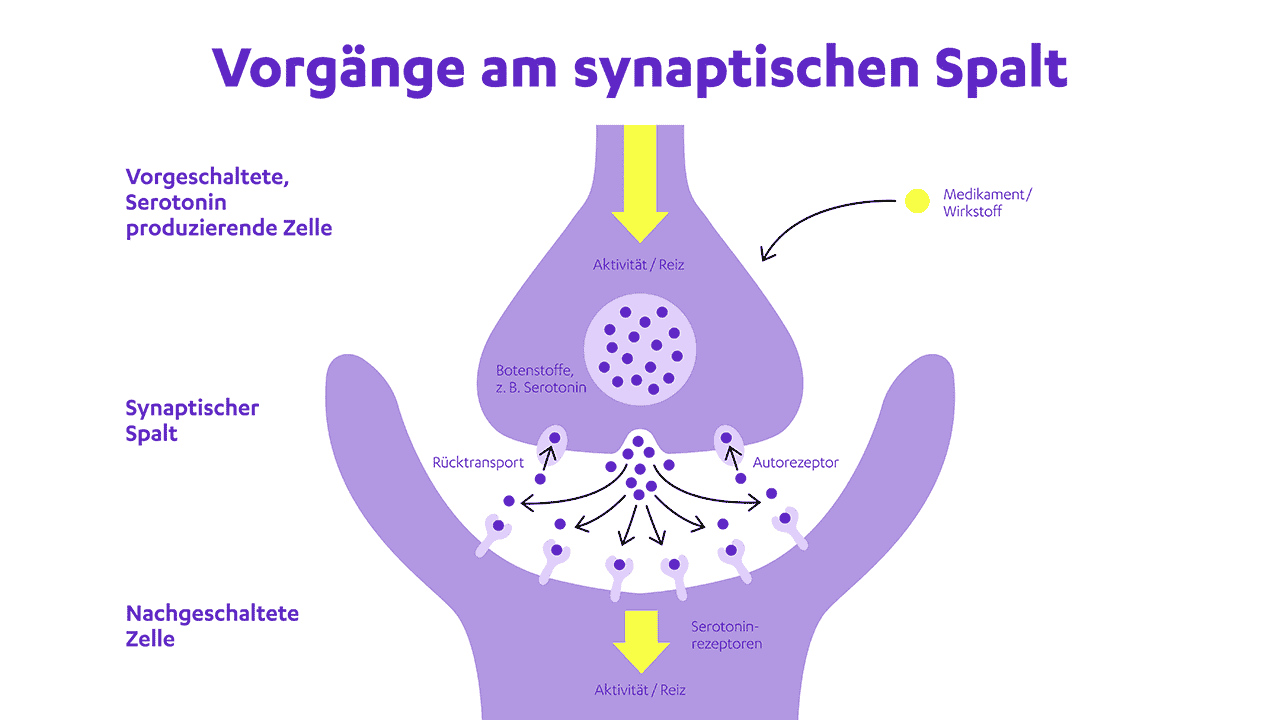

Das Gehirn besteht aus Abermillionen von Nervenzellen, auch Neuronen genannt. Sie nehmen Reize auf, kommunizieren sie untereinander und verarbeiten sie so auf eine Weise, die die Welt in unseren Köpfen entstehen lässt. Auch die (unbewussten) Funktionen des Körpers werden so gesteuert.

Jedes Neuron besteht aus einem Zellkörper und langen Fortsätzen, mit denen es Signale anderer Neuronen empfängt, verarbeitet und weiterleitet. Innerhalb eines Neurons geschieht die Weiterleitung elektrisch. Aber von Neuron zu Neuron werden die Impulse über Botenstoffe übertragen. Viele der Medikamente gegen Depression greifen an dieser Stelle an.

Die Struktur, die sich bildet, wenn die Fortsätze zweier Neuronen kommunizieren, nennt sich Synapse. Dort berühren sich die Außenhüllen der beiden Neuronen allerdings nicht, sondern es bleibt ein Zwischenraum, der sich synaptischer Spalt nennt. In diesen Spalt entlässt das erste Neuron seine Botenstoffe. Dort schwimmen sie herum und docken anschließend an kleine Strukturen – Rezeptoren genannt – des zweiten Neurons an und leiten somit den Reiz weiter.

Viele der üblichen Medikamente gegen Depressionen – die sogenannten klassischen Antidepressiva – beeinflussen die Konzentrationen verschiedener Botenstoffe: insbesondere von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin.

Aktueller Stand der Forschung

Seit vielen Jahrzehnten ist die Neurobiologie von Depressionen Gegenstand der Forschung. In den 80er Jahren wurde bereits postuliert, dass die Menge bestimmter Botenstoffe, welche zu den Monoaminen bzw. teils zu den „Glückshormonen“ gezählt werden, nicht hoch genug ist. Diese Erklärung für die Entstehung von Depressionen wird Monoaminmangel-Hypothese genannt, auf der vor allem die gängigen, die sogenannten klassischen Antidepressiva beruhen 4.

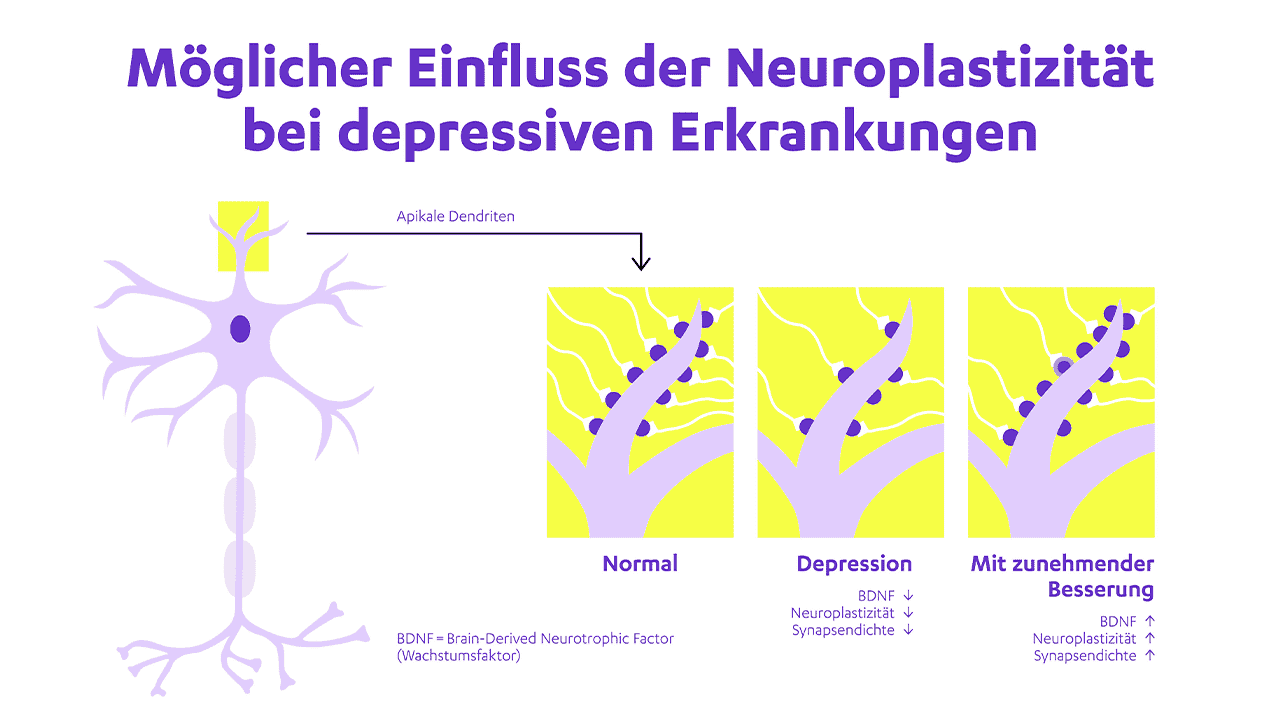

Jedoch stützen neuere Forschungsergebnisse nicht immer diese Hypothese. In den letzten Jahren mehrten sich in wissenschaftlichen Untersuchungen Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Neuroplastizität des Gehirns und der Entstehung einer Depression.

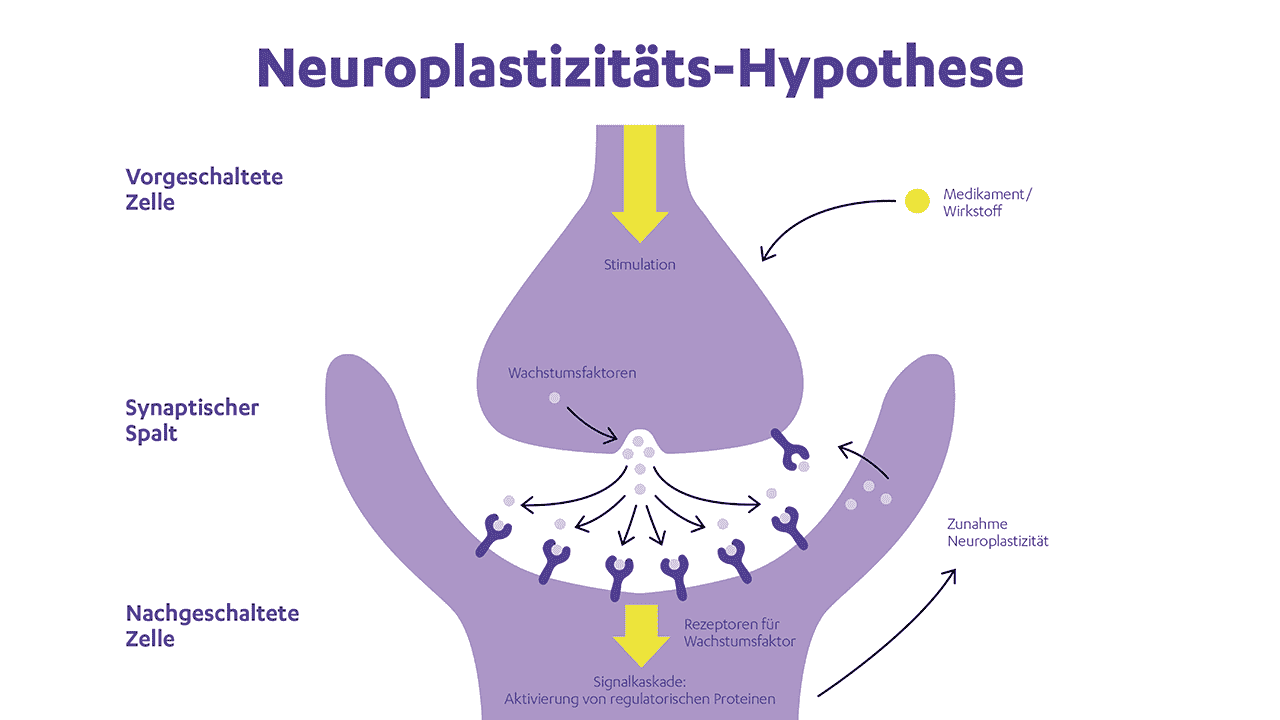

Der Begriff Neuroplastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich an veränderte äußere Anforderungen (z. B. Lernvorgänge, Stress) oder auch Schädigungen des Gehirns anzupassen. Dies gelingt zum Beispiel durch eine Neubildung und Wiedervernetzung von Synapsen. Es wird davon ausgegangen, dass eine beeinträchtigte Neuroplastizität und damit eine Rückbildung von synaptischen Verbindungen zu einer Depression führen kann. Auch gibt es Hinweise darauf, dass bestimmte Wachstumsfaktoren im Gehirn (BDNF), die eine Neubildung von Synapsen fördern können, bei Patienten mit Depressionen reduziert sind.

In der folgenden Abbildung wird die Neuroplastizitäts-Hypothese verdeutlicht. Nach Ausschüttung des Wachstumsfaktors werden durch dessen Bindung an Rezeptoren in der Zelle Signalkaskaden angestoßen. Hierdurch kommt es zu einer Zunahme der synaptischen Verbindungen und damit zu einer besseren Vernetzung im Gehirn. Die Neuroplastizität kann damit insgesamt verbessert werden.

Bei modernen Therapien steht die Wirkung auf die Neuroplastizität des Gehirns im Fokus.

Eine andere Theorie, die in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit erhielt, vermutet, dass auch chronische Entzündungen im Körper depressive Symptome hervorrufen können: Entzündungen rufen im Körper eine Immunantwort aus. Unter anderem werden Stoffe ausgeschüttet, die sich Zytokine nennen. Für eines dieser Zytokine, das Interleukin-6, finden sich oftmals auffällig hohe Werte bei Personen mit Depression. Interessant daran ist, dass Interleukin-6 auch vermehrt bei Stress ausgeschüttet wird.56

Psychosoziale Faktoren

Stress und generelle Überforderung, fehlgeleitete psychische Entwicklungen während der Kindheit, etwa durch einen ängstlich-fürsorglichen Erziehungsstil, traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit und aktuelle Krisen, wie z. B. ein Jobverlust, ein schwerer Unfall oder ein Todesfall im Familien- oder Freundeskreis: Das alles sind psychosoziale Faktoren, die eine Depression verursachen können. Wie genau das passiert und warum manche Personen eine Depression entwickeln und andere nicht, ist noch nicht vollends geklärt. In vielen Fällen scheint ein Hauptgrund jedoch eine anhaltende Belastung beziehungsweise Überlastung zu sein.7

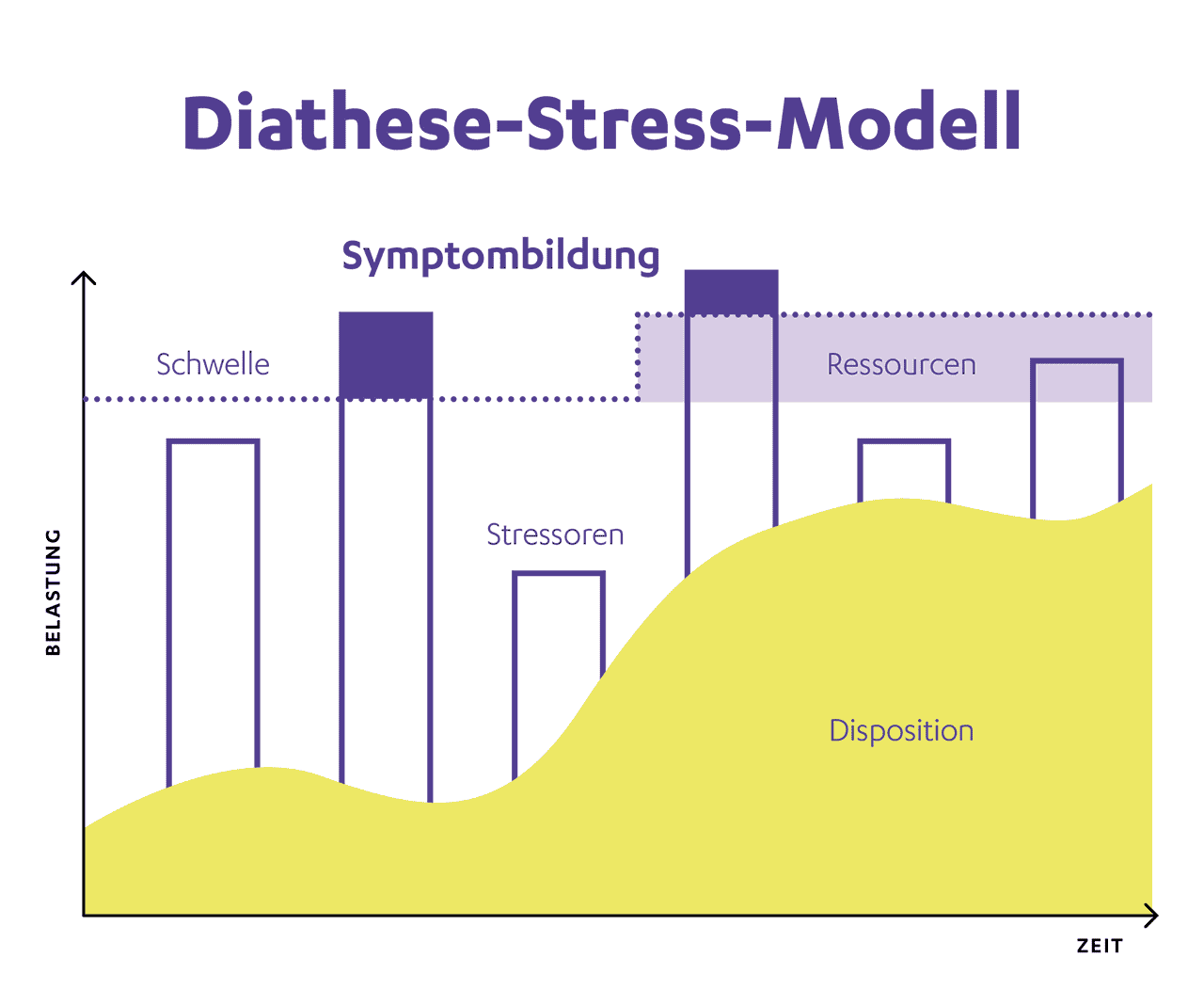

Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell ist hier grafisch dargestellt. Mit der Zeit kann die Disposition/Belastung durch verschiedene Stressoren anwachsen. Wo der Startpunkt ist und wie schnell die Belastung anwächst, ist von Person zu Person verschieden. Ab einer bestimmten Schwelle bilden sich Symptome beziehungsweise eine Störung. Mit Ressourcen wie einem stützenden sozialen Umfeld oder Resilienz-Techniken kann diese Schwelle nach oben verschoben werden.

Anhaltender Stress fordert den Körper

Stress ist eine natürliche Reaktion des Menschen auf eine fordernde Situation. Stress fährt die Bereitschaft des Körpers hoch, schnell reagieren zu können, er erhöht die Anspannung und schärft die Sinne. Evolutionär gesehen war das zum Beispiel sehr nützlich auf der Jagd, oder wenn man selbst zum Gejagten wurde. Aber auch im Büro ist Stress hin und wieder hilfreich, wenn etwa eine knappe Deadline ansteht oder eine wichtige Präsentation. Stress ist zunächst nichts Schlechtes. Nur wenn er zu überwältigend ist oder zu lange andauert, kann er Schaden anrichten.8

Die Stressreaktion wird neben Adrenalin und Noradrenalin durch ein weiteres Stresshormon vermittelt: das Cortisol. Dieses Stresshormon steuert zu jedem Zeitpunkt verschiedene Körperfunktionen. Bei Stress kommt es aber zu einer erhöhten Ausschüttung. Normalerweise fahren körpereigene Mechanismen Stress und Cortisol wieder herunter. Geschieht das nicht, kann es zu Störungen im Stoffwechsel, im Herz-/ Kreislaufsystem oder bei der Immunabwehr kommen. Möglicherweise nimmt dadurch sogar die Anzahl der Nervenzellen im Gehirn ab.89

Nicht nur eine knappe Deadline bringt Stress. Auch körperliche, psychische oder mentale Anspannungen fordern den Körper und führen zu Müdigkeit und Erschöpfung. Wann es ungesund wird, ist für jeden Menschen unterschiedlich und hängt von weiteren Risikofaktoren wie den Genen oder Schicksalsschlägen ab.

Aber auch die Mechanismen der Resilienz – zum Beispiel die Fähigkeit neuen Lösungen eine Chance zu geben – haben als Schutzmechanismen große Bedeutung. Sie sind individuell verschieden stark ausgeprägt, lassen sich aber auch erlernen und trainieren. Mehr zum Thema Resilienz finden Sie im Kapitel „Gesundes Leben: Psyche“.

Es ist immer ratsam – auch für Menschen, die gerade nicht mit einer Depression zu kämpfen haben – auf den Körper zu hören und Stress mit Entspannung zu begegnen. Dabei können zum Beispiel Atemübungen oder eine Phase der Koffein-Abstinenz helfen. Eine gesunde Lebensführung mit wenig Alkohol, dafür aber mit regelmäßigem Sport und guter Ernährung können zu positiven Veränderungen führen. Je nach Schweregrad der Depression, kann eine passende Therapie, wie zum Beispiel eine Psychotherapie, gut und hilfreich sein.

Das könnte Sie auch interessieren

Hier gibt es Tipps, wie man den (Arbeits-)alltag meistert und wie man mit Depression innerhalb der Familie und seinem Freundeskreis umgeht.

Hier teilen Betroffene und Angehörige ihre persönliche Geschichte und Erfahrungen im Umgang mit Depression.

Hier finden Sie nützliche Hilfestellen und Notfallkontakte.