Geschichte von Harald

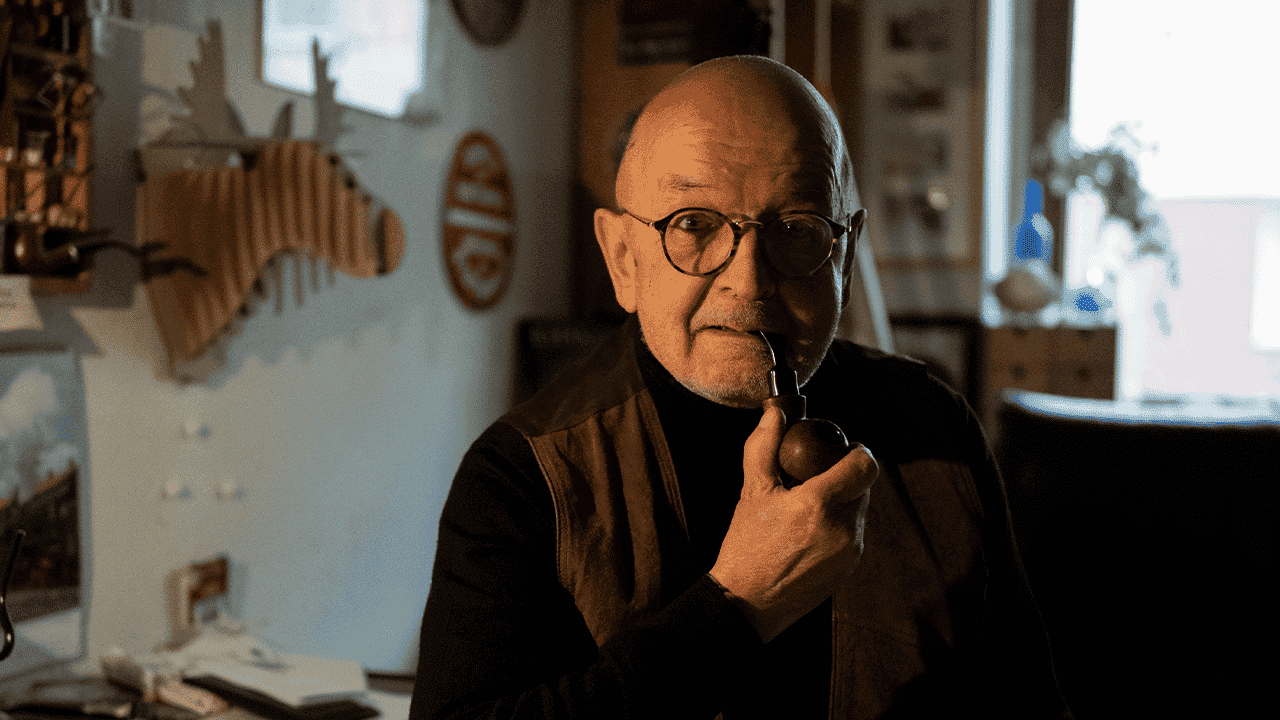

Ich bin

Harald

Alter: 73

Beruf: Redakteur i. R.

Das ist mir wichtig: Ich halte es für ganz wichtig, die Krankheit nicht zu verstecken und nicht zu zögern, professionelle Hilfe zu suchen.

Das wünsche ich mir von meinen Mitmenschen: Die Bereitschaft, sich dem Thema Depression zu öffnen.

Das hat mir geholfen: Die Erkrankung selber akzeptieren und ernst nehmen. Denn nur so konnte ich mich öffnen und schließlich auf eine Behandlung wirklich einlassen.

„Ich bin in meinem Leben bereits mit verschiedenen schweren Erkrankungen konfrontiert worden. Ich hatte zum Beispiel eine Herz-OP und kann wegen eines seltenen Gendefekts seit 2 Jahren nicht mehr gut laufen. Am meisten hat mich jedoch immer die Depression belastet.“

Als Harald in den 1970er Jahren als junger Redakteur seinen ersten Job bei einer großen Tageszeitung antrat, bemerkte er immer häufiger, dass er sich antriebslos und niedergeschlagen fühlte. Negative Zukunftsgedanken trieben ihn um und raubten ihm Kraft und Lebensfreude. Bald stellte Harald fest, dass diese Zustände meist phasenweise auftraten, jedoch immer wieder abklangen.

„Meine Probleme schob ich zunächst auf den Stress und den permanenten Leistungsdruck im Beruf, in dem ich noch relativ neu war. Auf Anraten meines damaligen Hausarztes ging ich zu einer Gruppentherapie, die nach den Prinzipien der Existenzanalyse und Logotherapie arbeitete. Dort lernte ich einen Satz, der mir auch heute noch quasi wie ein Anker hilft: Jede Depression geht vorbei wie ein Schnupfen.“

Obwohl Harald bewusst war, dass es sich bei einer Depression um eine ernstzunehmende Erkrankung handelt, die medizinisch behandelt werden kann und sollte, und nicht nur um einen „seelischen“ Schnupfen, der von alleine wieder verschwindet, versuchte er, sein Leben wie gewohnt weiter zu führen. Er litt weiter unter depressiven Symptomen und begann irgendwann, die Depressionen mit Alkohol zu bekämpfen. In den Nullerjahren verschlimmerte sich sein Zustand nach und nach, bis es so kritisch wurde, dass seine Lebensgefährtin darauf drängte, ärztliche Hilfe zu suchen. Sein Schlüsselerlebnis hatte Harald jedoch erst auf einer Madeira-Reise, auf die er sich eigentlich sehr gefreut hatte.

„Ich trat die Reise nach Madeira mit einer schweren Depression an, da sie nun mal gebucht war. Als leidenschaftlicher Fotograf habe ich natürlich immer eine Kamera dabei. Während des ganzen Aufenthaltes auf der Insel betätigte ich trotz herrlichster Motive vielleicht fünfmal den Auslöser. Da wurde mir klar: Ich muss zum Arzt.“

Nach dieser Reise begab sich Harald in ärztliche Behandlung. Sein Hausarzt verschrieb ihm zuerst ein Antidepressivum und überwies ihn an einen Facharzt. Bis heute ist er in Behandlung.

„Zurzeit geht es mir gut und ich bin stabil. Dennoch habe ich immer im Hinterkopf, dass die nächste depressive Phase kommen kann. Zum Glück fühle ich mich in der Ambulanz der hiesigen Klinik medizinisch gut betreut und begleitet. Ich gehe auch weiterhin zur Gesprächstherapie. Dadurch bin ich auf kritische Situationen so gut wie möglich vorbereitet. Auch der Besuch einer Selbsthilfegruppe hat mir, besonders am Anfang, sehr geholfen.“

Im Alltag erfährt Harald insbesondere durch seine Lebensgefährtin Unterstützung. Sie kennt sich inzwischen sehr gut mit seiner Erkrankung aus und hilft ihm besonders dadurch, dass sie ihm keinen zusätzlichen Druck macht. Harald achtet sehr darauf, die Phasen zwischen den Depressionen bewusster zu gestalten und die guten Momente mit seiner Lebensgefährtin zu genießen. Er schöpft dann Kraft aus der Betrachtung der Natur und übt sich in Gelassenheit, was ihm früher noch sehr schwer fiel, inzwischen aber immer besser gelingt.

„Als ehemaliger Redakteur schreibe ich auch heute noch, vor allem Tagebuch. Außerdem habe ich noch Texte für ein Buchprojekt in der Schublade. Diese Dinge helfen mir dabei, meine Erkrankung zu verarbeiten. Außerdem ist es mir sehr wichtig, trotz allem meinen Humor nicht zu verlieren.“

Weitere Erfahrungsberichte von Betroffenen

„Ich habe mich jahrelang mit Arbeit betäubt. Obwohl es mir schon lange nicht gut ging, habe ich immer funktioniert – bis ich vor zwei Jahren zusammengebrochen bin. Das war der Wendepunkt.“

„Depressionen gehören seit meiner Jugend zu meinem Alltag. Sie sind zwar nicht immer so ausgeprägt, aber sie sind immer da. Rückblickend hätte ich viel früher mit einer Behandlung beginnen müssen – aber zum damaligen Zeitpunkt haben es weder ich noch mein Umfeld besser gewusst.“

„Ich hatte immer die klischeehafte Vorstellung, dass ein depressiver Mensch traurig in der Ecke hockt. Was Depression bedeutet, war für mich nicht greifbar – bis ich selbst die Erfahrung machen musste.“